病院における人材確保

病院、クリニックを経営していく上で人材の確保は悩みの種です。

医師の確保ももちろんですが、看護師の確保に頭を悩ませていることも多いのではないでしょうか?

私自身、管理職として働いていたときは、看護師の募集をしてもなかなか応募がなく、派遣紹介会社に頼り、一人雇用出来るくらいの金額を派遣会社へ支払うということが現状としてあることを知りました。

仕事を探している看護師からすると、派遣紹介会社に就職先を探してもらうことは、お祝い金をもらえたり、自分の時間を使わなくてもいいので非常に便利です。

でも

雇用する側からすると人件費が余分にかかってしまうため、できれば派遣紹介以外で直接の募集を待ち望むのが本音ではないでしょうか?

求人募集はある意味『運』です。

雇用する側・される側のタイミングがあります。

自分の力で何とかなるものではない部分もあります。

人材確保をするうえで、自分の力で何とかなる部分があるとしたら興味ありませんか?

それが、人材を育成することです。

育成がなぜ人材確保に繋がるのでしょうか?

それは離職率を下げることに繋がるからです。

離職率を下げたいなら『育成』すること

多くの病院は看護師の教育制度が取り入れられています。

また、看護協会でも研修が開催されています。

コミュニケーション

安全管理

ラダーに沿った教育など

研修を受けるようにしていても、離職率を下げているとは感じられないのではないのでしょうか?

それは【育成】がされていないからなんです。

育成とは、単に知識や技術を身に付けさせるだけではなく、意欲や自主性をもって、知識や技術を最大限に生かして、いかなる問題や困難をも乗り越えて、目的を実現することができる人材にしていくことです。

知識や技術はもちろん大切です。

その知識や技術を教えても、意欲や自主性がなければ、いつまでも独り立ちはできず、知識や技術もなかなか身につかないということになります。

企業などではメンター制度を導入し、知識や技術以外のことを相談できるようにしているところが多くあります。

病院でのプリセプター制度やOJTとは違い、上下関係はなく、共に成長する仲間として、身近な相談相手としての役割があり、育成の部分を担っていて、それは離職を防ぐ効果もあると言われています。

なぜでしょうか?

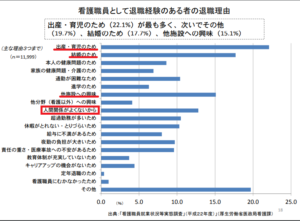

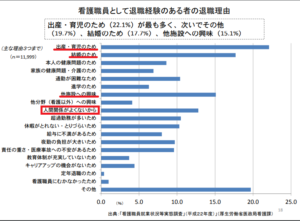

退職理由の理由の一つには【人間関係】があります。

人間関係の悩みを解消することも大切だと分かっていても、病院ではどうしても業務が優先になり、知識・技術を教えていくことが重要視されやすく、本人の意欲や精神的ケアは後回しになりがちです。また、そのような関わりを持つ時間もなかなか作ることが難しいのが現状だと思います。

育成を意識した関わりは、信頼関係の構築や、積極性を促し、やりがいを生むことに繋がっていきます。

そんな職場だったら、多少の不満があったとしても退職したいとは思わないのではないでしょうか?

また、今はストレスチェックなども導入されています。

私自身、うつで休職をした経験がありますが、自分の苦しい思いを聞いてくれた方がいました。その方は医療事務の方でしたが、看護師としてではなく、私個人のことを見て下さり、アドバイスをして頂きました。

そのときの私は、休職することに抵抗して、意地になって仕事に行っていましたが、そのアドバイスのおかげで、しっかり休むことを選択し、その後、別の部署ですが復帰することができました。

それ以降、うつになることはなく今に至ります。

思い返すと、そのときの自分は決して正しい行動をしていたわけではないのですが、そんな私でも、寄り添い、励まし、味方でいてくれた人がいたことは、私の人生の中でも大きな支えになっています。

そんな人が身近にいてくれたら、ライフスタイルが変わったとしても、また復帰したくなるのではないでしょうか?

育成のためのシステム作り

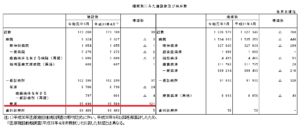

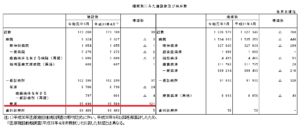

日本の医療施設の中でも病院は減少傾向ですが、一般診療所、中でも無床の施設は増加しています。

厚生労働省 医療施設動態調査(令和元年5月末概数)

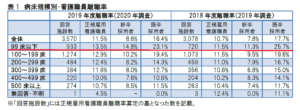

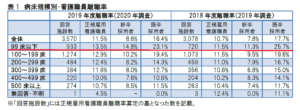

また、日本看護協会が毎年調査している病院看護実態調査によると、離職率が最も高いのは99床以下の施設になっています。

99床以下の施設というのは、つまり一般診療所といわれる施設になります。

在宅医療を推進していくためにも、無床の施設の役割は大きくなりますが、その施設での離職率が最も高くなっています。

在宅医療を支えていく施設が、人材不足のために忙しくなり、人材確保のためにかなりの労力を使うことは医療を受ける患者さんにとっても良い影響は与えません。

人材を確保しても、業務を教え、かなりの労力をかけて育て、一人前になったと思ったら辞めてしまう。

そんな悩みを持たれている施設は多いのではないでしょうか?

私は、お恥ずかしながら履歴書に収まらないほどの転職を経験しています。

500床以上の大病院から無床の診療所まで、さまざまな医療施設で働いてきました。

そして、新規部署の立ち上げやクリニックの立ち上げ、業務改善などに多く携わってきました。

その中で感じたのは

施設規模が小さいほど教育体制が整っていないことでした。

もちろん、整っているところもあります。

ただ、病院に比べると人材が少ないこともあり、細かいフォローがいき届きにくいのも現状としてあると思います。

教育体制を整えることを1から始めるのはかなりの労力を使います。

実際、マニュアルがなかったり、あっても現場で行っていることと異なっていることも多くあります。

教育体制を整え、永続的に機能させていくためにも人材育成が必要不可欠なのですが、育成を担う人材を育成するにも時間がかかり、結局うまくいかないことになります。

そこで、施設に合わせた育成のためのシステム作りをお手伝いさせて頂き、土台作りを一緒にしていきます。

同時に、院内で育成を担う人材育成もすることで、システムを内製化して、院内で永続的にできることを目標にお手伝いしていきます。

特徴

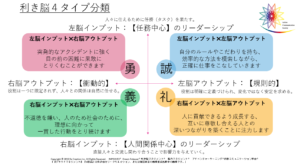

人材育成をしていくうえでベースになるプログラムは「行動コミュニケーション学」になります。

行動コミュニケーション学はもともとチームビルディングをしていくために40年以上研究されてきた、プログラムになります。

人によって異なる考え方、捉え方、価値観。それに伴う言動の違いや感情の違い。

それらを脳の使い方から読み解き、大きくタイプで分け、お互いの違いを認め合うために開発されてきました。

人の無意識にある違いを明確にしたうえで、自分と他者との違いを認めていくため、コーチングやカウンセリングとは異なり、より深い部分からアプローチをしていき、人間関係の中で起こってくる【わかってくれない】【わからない】といった感情のすれ違いの理由が明確に理解することが出来ます。

さらに、相手のタイプが分かることで、その人にとって最適なアプローチが可能になるため、関わり方に悩むことが少なくなり、また、相手にとっても意欲が出る関わりになるので、結果として育成に繋がっていきます。

指導者や管理職になり、マネジメントをする中でうまくいかなくなると、どうしても、相手を自分の思ったとおりにしたくなってしまったり、コントロールしたくなったりしてしまいます。

そして、そんな自分に落ち込んだり、もっとうまくマネジメントする方法はないかとセミナーなどで新しい知識を習得したりします。

本当の問題は、相手が自分と違うということを認められていないことにあります。

その認められない根本的な原因は無意識にある違いから、お互いに良かれと思っての言動にもかかわらず、それを否定的に捉えてしまうことが日常のなかで多く起こっています。

それはテクニックやスキルだけでは解決しにくく、解決するためには無意識の違いを明確に知り、自分と他者の違いを受け入れていく必要があります。

行動コミュニケーション学は無意識の違い、その違いを受け入れるために必要な自己確立ができるよう体系的にプログラムがつくられています。

生きていく中で大切なことを伝えられる人を育成する

育成をする上で大切な関わりは、相手の自己肯定感を高め、自己効力感を引き出す関わりになります。

相手の自己肯定感を高めるためには、自分自身の自己肯定感を高めることが重要になりますが、自分の正しさを肯定する『自己肯定』と自己肯定感を間違って捉えられているため、逆に相手と自分の自己肯定感を低くしてしまう事になります。

また、自己効力感はどんな状況であっても、自分のやることはうまくいく、という明確な根拠に裏打ちされ、自分を肯定する力に繋がっていきますが、自己肯定感を高められないと自己効力感を持つことが難しくなります。受動的な考えになってしまうのはこのためです。

人生の中で、職場で過ごす時間は1日8時間・週5日として考えると、家族と過ごす時間よりも長くなります。その時間にどんな環境で、どう過ごすかで人生の質も変わってきます。

このことを意識して人を育成することは、関わる側の人生の質も変わってきます。

私自身、管理職として育成をしている際、相手の人生に関わるつもりで関わってきました。その結果、『人が生きていく上で一番大切なことを教えてもらった』と手紙をもらったことがあります。そして、准看護師として働き続けるつもりだったところから、通信で正看護師の資格を取ることにチャレンジし、見事合格されました。職場の雰囲気も変化し、外部の業者さんからは何をしたのか聞かれることもありました。

患者さんにとってそんなスタッフがいる病院なら安心感のあるものになると思いませんか?

人材を育成することは、離職者を減らすこと、つまり見えない損失を減らすことに繋がり、患者さんにとって安心感のある病院にしていくことにも繋がります。

ご相談、お問い合わせは無料で行いますのでお氣軽にご連絡ください!